避難の計画、最後まで詰められていますか? 万博協会の雷対応から見えたリアルな課題

- 渡邉俊幸

- 4月15日

- 読了時間: 3分

更新日:4月16日

こんにちは、渡邉俊幸です。

先日、報道で気になった話題がありました。「午後3時50分ごろに雷注意報のアナウンスが流れたが、避難場所の案内はなかった」という、万博会場での出来事です。

報道によると「大屋根リングの上の立ち入り制限」や「警備員による案内」などの対応はマニュアルに記載されている一方で、「落雷を避ける場所」が共有されていないということが明らかになったそうです。

この件、すぐに「何もしていないじゃないか」と捉えるのは少し早計かもしれません。

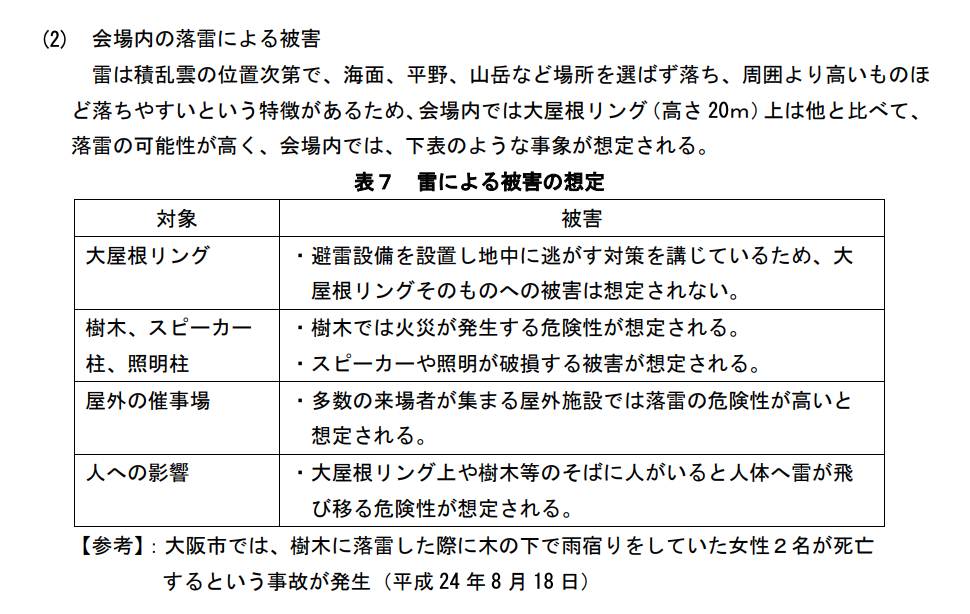

実際、万博協会の防災基本計画(改訂版)や防災実施計画(初版)では、雷リスクについて次のような取り組みが記されています。

できていること:リスク分析と初動対応

計画では、雷の発生に関する統計の整理や雷による影響についてリスク分析が行われています。リスク分析の中で「他と比べてらいくらいの可能性が高い」と特に注意が払われているのが大屋根リング(高さ20m)です。

こうした雷によるリスクがあるため、雷雲の検知や対応漏れ防止のため気象庁や民間気象会社の情報を活用することや、「会場内の緊急放送設備によるアナウンスや来場者向け公式アプリを通じた注意喚起などにより、屋内等への退避を呼びかけるほか、会場内のスタッフや警備員による誘導を行う」といったオペレーションが組まれています(防災実施計画より)。

計画や当日の対応を見る限り、「危険を察知してリスクの高い場所から退避する」ための初動対応は、事前の準備がなされ、計画通りに実施されたと考えられます。

でも、どこに逃げればいい?

しかし、今回問題となったのは、その次のステップです。

防災実施計画(概要版)には、「落雷リスクが非常に高い場合は、強い風雨を伴うなど状況に応じ、屋内等の安全な場所へ来場者を退避」と記されています。さらに、パビリオン等への受入調整は危機管理センターが担うともあります。

しかし、この「受入調整」は実際は手間のかかるプロセスです。

各パビリオンの責任者(日本語話者とは限りません)とそれぞれコンタクトを取り、雷雨が迫るごく限られた時間の中でそうした受入調整が本当にできるのかは疑問符がつきます。そもそも、避難先の候補や収容人数が事前に検討・把握されているかは不明です(防災基本計画や防災実施計画では書かれていません)。

また、受け入れ先が仮に調整されたとして、それを誰にどう伝えられるのかという点もおろそかにできません。来場者や案内スタッフと受入調整をした結果が共有される仕組みはあるのか、また、誘導にあたる要員の配置や混乱防止の体制は整っているのかも不確かです。

対応計画を絵に描いた餅にしないために

避難情報の発信は、災害対応全体の中のひとつのピースです。

「実際に人が避難できる計画」に落とし込むためには、避難先の確保、誘導要員の配置、そして情報共有の仕組みまで含めた事前調整が不可欠です。

もしこの部分が抜け落ちていると、せっかくの計画も現場では「絵に描いた餅」になってしまいます。大規模イベントに限らず、自治体の対応計画でも、こうした「動ける仕組みづくり」を見直すことが求められています。

---

📩 最新記事はメーリングリストでお届けしています。

興味のある方はページ下の登録フォームからぜひどうぞ!