その防災用語、もっと簡単に!誰でも理解できる伝え方とは?

- 渡邉俊幸

- 2025年4月13日

- 読了時間: 3分

更新日:2025年4月14日

こんにちは、渡邉俊幸です!

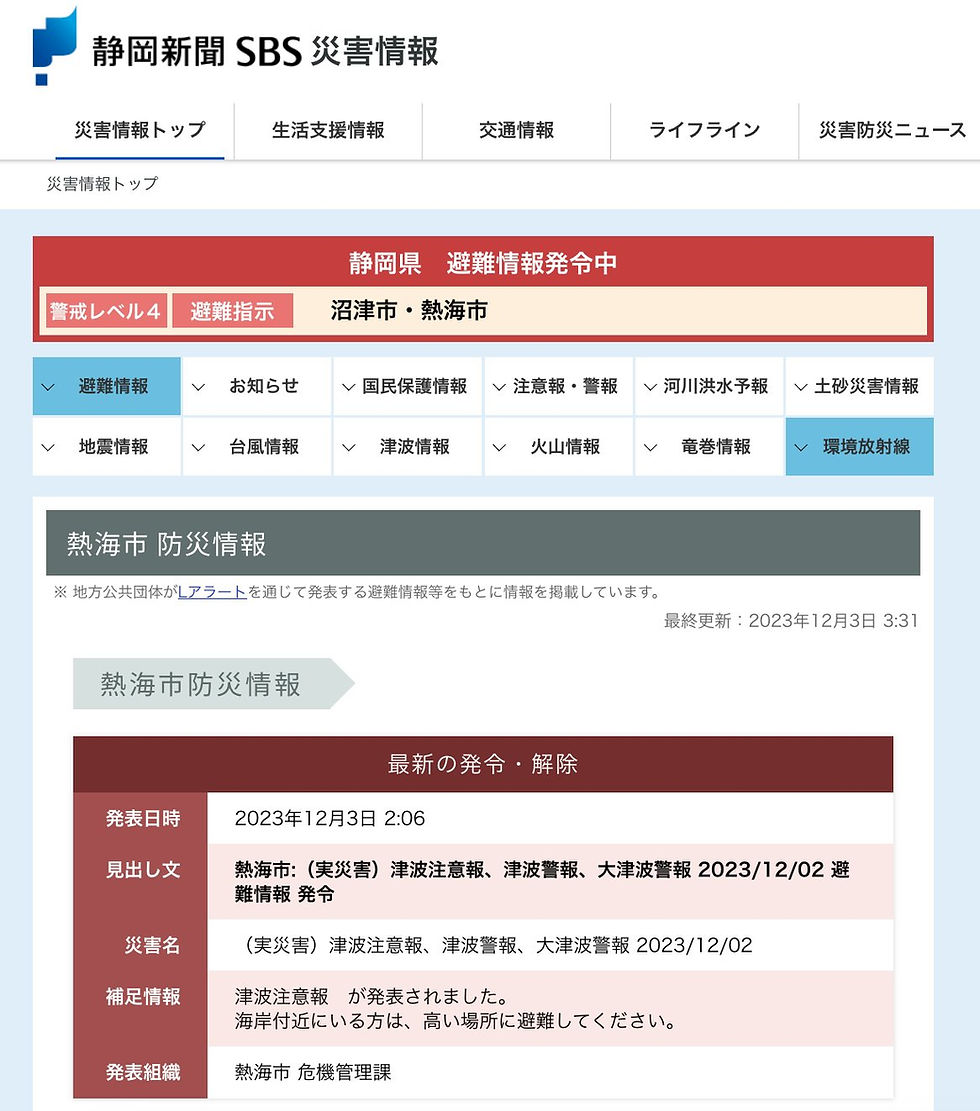

防災情報を適切に伝えることが、命を守るためには欠かせません。しかし、自治体の防災担当者にとっては当たり前の言葉でも、一般の人には理解しづらいことが少なくありません。

例えば・・・

「避難指示」

「ハザードマップ」

「氾濫」

「洪水」

「浸水」

などです!

これらは一見わかりやすそうに見えても、イメージが湧かない人が多いのが現実です。このため、これらの言葉が意味することを、誰でもすぐに理解できる形で伝えることが重要です。

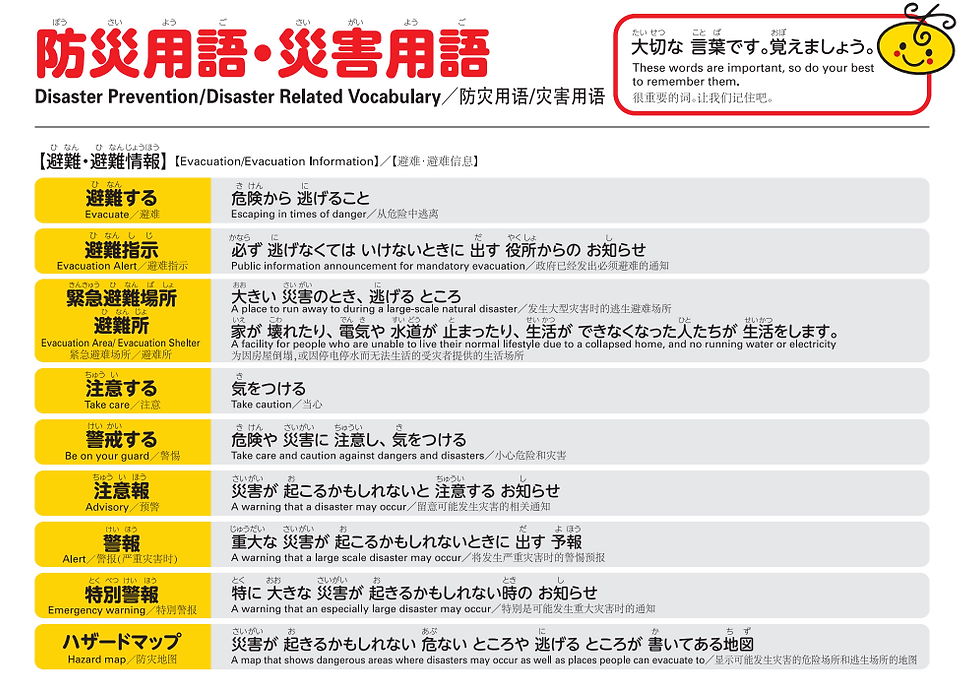

そこで参考となるのが、外国人向けに徳島県阿南市が作成した防災ハンドブックです。

この冊子の中には、「防災用語・災害用語」のページがあり、分かりやすい日本語で「避難指示」や「ハザードマップ」の意味を説明しています。例えば「避難指示」は「必ず逃げなくてはいけない時に出す役所からのお知らせ」、「ハザードマップ」は、「災害が起きるかもしれない危ないところや逃げるところが書いてある地図」です。

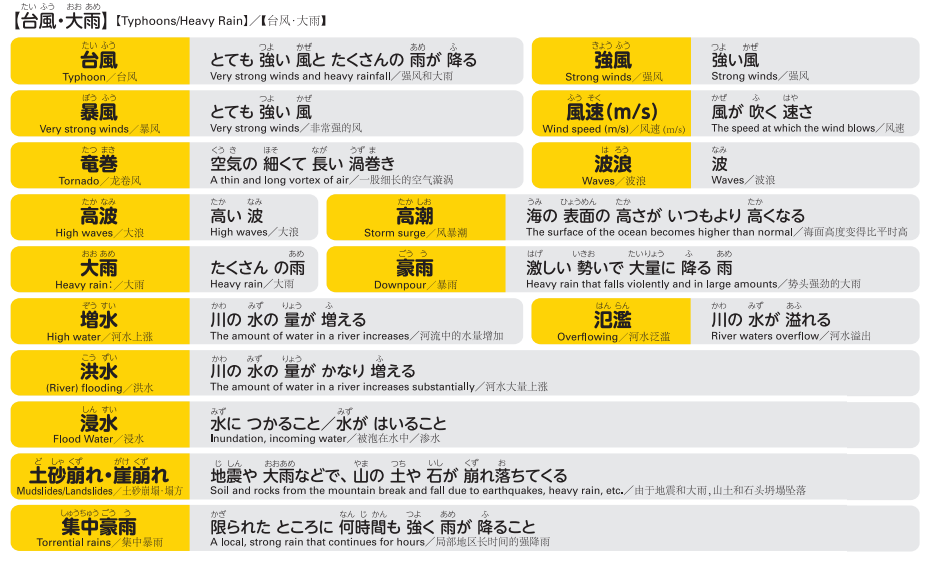

水害関係の用語についても、「氾濫」は「川の水が溢れる」、「洪水」は「川の水の量がかなり増える」、「浸水」は「水につかかること/水が入ること」と説明が加えられいます。

阿南市の防災ハンドブックでは「大切な言葉です。覚えましょう。」と呼びかけていますが、「防災用語の方を極力使わない」というように発想を逆にすると誰でもわかる情報になります。

具体的には、「自宅が浸水する可能性があるかは、ハザードマップで確認してください」と伝えずに、「自宅が水に浸かる可能性があるかは、災害が起きるかもしれない危ないところや逃げるところが書いてある地図であるハザードマップを確認してください」と伝える形です。また、「氾濫の恐れがあるので避難を」というのは、「川の水が溢れる可能性があるので避難を」と言い換えられます。

防災情報のコミュニケーションで重要な点は、「耳で聞いてすぐに理解できる言葉で伝えること」です。

少し言い換えるだけで、防災情報はもっと伝わりやすくなります。

「この言葉、ちゃんと伝わるかな?」と一度立ち止まり、誰でもすぐにイメージできる言葉にしてみましょう。

それが、いざという時に行動してもらえる防災情報につながります。

---

📩 最新記事はメーリングリストでお届けしています。

興味のある方はページ下の登録フォームからぜひどうぞ!