避難情報は「シンプル=正解」じゃない?伝わらない原因と見直しのヒント

- 渡邉俊幸

- 2025年4月10日

- 読了時間: 2分

更新日:2025年4月14日

こんにちは、渡邉俊幸です!

「避難情報はシンプルにわかりやすく」と言われることがよくあります。もちろん、長すぎて読みづらい文章では伝わりません。でも、実際の現場で「できるだけ短く伝えようとしたら、逆に意味が伝わらなかった」という声をよく耳にします。

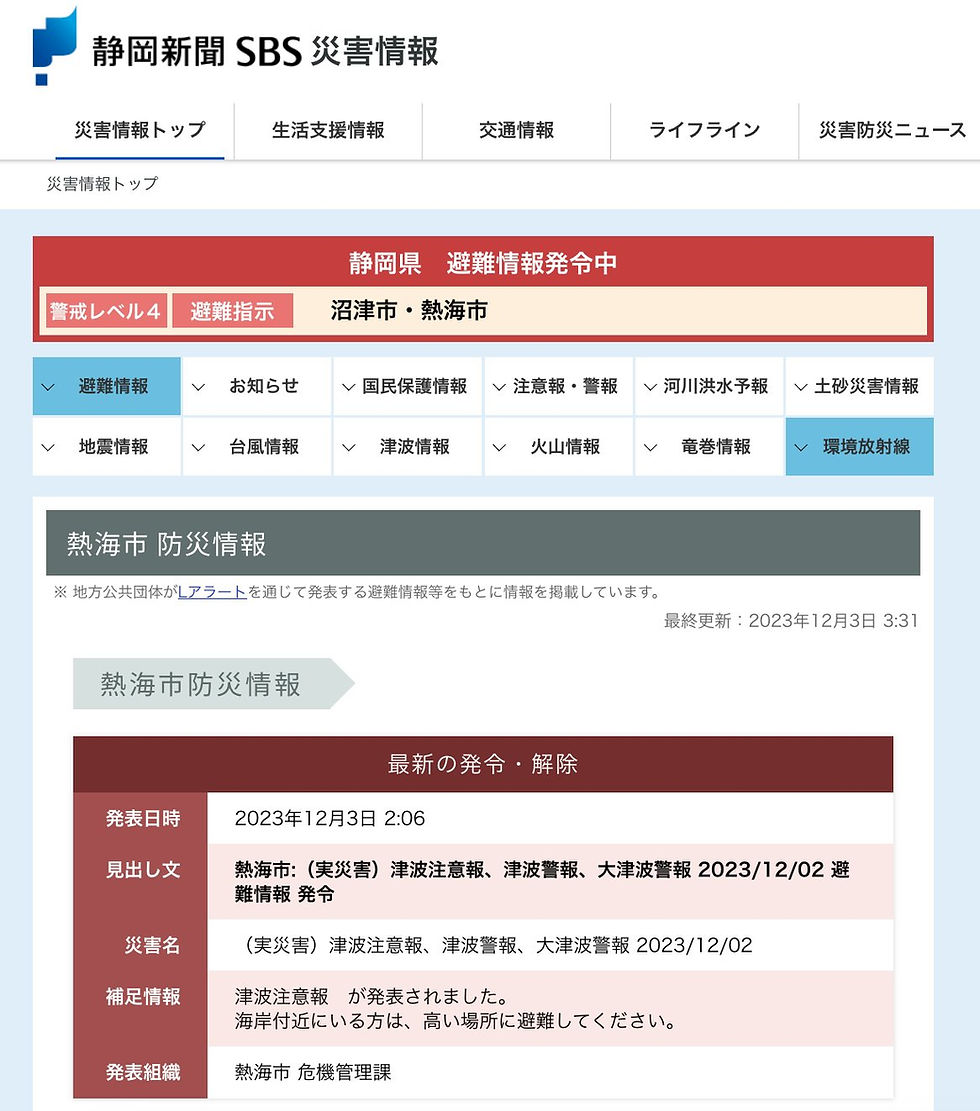

たとえば、避難情報の発信例でよく見られるのがこのタイプです。

「土砂災害や河川の氾濫の恐れが非常に高いため、市内全域に警戒レベル4、避難指示を発令しました。」と伝えています。

発信側としてはシンプルで伝わりやすいつもりでも、受け手は「え、なんで?」「本当に危ないの?」と不安になり、かえって行動できなくなることがあります。

具体的には、この情報からは次の点がわからずじまいです。

いつまでに避難すべき?

どの河川がいつごろ危ない?

どこの場所が具体的に危ない?

全員が避難しなければいけないの?

シンプルな情報にすると、こうした疑問を生み出すのです。つまりこれは、「シンプル=伝わる」ではないことを示しています。

避難行動を促すには、「なぜ避難が必要なのか」「どのような危険が迫っているのか」「今どうすればいいのか」といった、住民が判断や行動に必要な要素をちゃんと含めてあげることが大切です。

もちろん、文字数の制約がある場面ではすべてを盛り込むのは難しいですが、「なぜ今なのか」「誰に向けた情報か」などの背景が1行加わるだけで、伝わり方は大きく変わります。

避難情報を出すとき、発信する側は「伝えたつもり」になってしまいがちですが、受け手の視点に立って「これを読んで動けるか?」と一度立ち止まってみることが重要です。

災害時の情報発信の中に、判断と行動のきっかけとなる要素をどう入れ込むか。そこが、避難情報の「伝える力」を育てるポイントです。

---

📩 最新記事はメーリングリストでお届けしています。

興味のある方はページ下の登録フォームからぜひどうぞ!